Duomo di Napoli – Cappella del Tesoro di San Gennaro

Storia e descrizione

La

Lacappella non custodisce soltanto le reliquie ed il sangue di San Gennaro, ma è

sicuramente anche un gioiello di arte e architettura di livello mondiale che

racchiude marmi, affreschi, dipinti dei migliori artisti dell’epoca e del

movimento barocco napoletano. Fu progettata dal frate Francesco Grimaldi e la

sua costruzione, ultimata nel 1646, avvenne sulle cappelle delle famiglie

Filomarino, Capace e Cavaselice. Dopo la morte dell’architetto, l’opera fu

portata a termine Ceccardo Bernucci e Giovan Giacomo di Conforto.

In origine, come detto, il Tesoro del Santo era custodito nella torre situata

alla sinistra della facciata alla quale si accedeva attraverso un passaggio

stretto e angusto. L’occasione per una nuova costruzione arriva nel 1527. In

questo periodo la città di Napoli stava vivendo un periodo difficile, martoriata

dalla peste e dalla guerra tra Spagna e Francia. Così, il 13 gennaio,

nell’anniversario del trasferimento delle ossa del santo da Montevergine a

Napoli, il popolo decide di affidarsi al patrono San Gennaro, formulando il voto

di erigere una nuova Cappella.

Nel 1601 fu fondata la Deputazione della Real Cappella del Tesoro, alla quale

venne affidato l’incarico di organizzare la costruzione e la fondazione della

nuova struttura. Inaugurazione che avvenne il 16 dicembre 1646, giorno in cui le

reliquie furono trasferite nella nuova sede.

Le Sacre Reliquie

Le

Lereliquie hanno avuto una storia abbastanza travagliata prima di trovare la

collocazione attuale: prima Marciano, poi Benevento, fino a raggiungere il

Monastero di Montevergine. Qui, nel 1480 furono ritrovate e nel 1497 portate

nella cattedrale e poste nell’ipogeo della cattedrale, detto Succorpo, dove

ancora oggi sono conservate le ampolle col sangue.

Oltre alle ossa, custodite nel Succorpo, gli altri resti del Santo sono

custoditi nella Cappella del Tesoro in due artistici reliquiari. Il busto,

costruito a grandezza naturale, rappresenta un capolavoro dell’oreficeria

trecentesca; poggia su una base realizzata in argento di forma ellittica,

risalente al 1609 e voluta da Giovanni Tommaso Vespolo. Davanti è rappresentata

la Decollazione del Santo, sul retro, invece, il suo Martirio sullo sfondo di

quello che dovrebbe essere l’anfiteatro di Pozzuoli. Il busto vero e proprio,

invece, è stato modellato da argentieri francesi (Etienne Godefroyd, Guillame de

Verdelay e Millet d’Auxerre) su commissione di Carlo II d’Angiò ed è cavo per

poter contenere le ossa del capo del Santo. L’opera fu completata nel 1305 e si

ispira a quella custodita presso la Solfatara di Pozzuoli: San Gennaro è

rappresentato con un volto giovanile, con i capelli che si raccolgono sotto ad

una calotta di argento fissata con viti, posta per proteggere le ossa del

cranio. Il busto veste con la casula a collo alto, decorata da rosette,

ornamenti smaltati, stemmi angioini e pietre preziose.

Il sangue del Santo, invece, è custodito in due ampolle di vetro di forma

diversa, rinchiuse in una doppia teca. Quella interna, probabilmente di epoca

angioina, serve per fissare le ampolle con del mastice scuro. L’altra, più

recente, risale al Seicento e contiene il reliquiario più antico delle ampolle.

La teca poggia su un reliquiario con base in ebano, ricoperta da lamine

d’argento con lo stemma del Cardinale Ascanio Filomarino risalente al 1643,

composto da una parte antica, che riproduce una struttura architettonica gotica,

e una più moderna composta da un florilegio circolare che lo chiude in alto.

Nella prima parte possiamo trovare colonnine, pilastri guglie e un arco in cui è

custodita una piccola statua di San Gennaro. Successivamente, alla base sono

stati aggiunti nel XVII secolo una raggiera con due angeli e un grande smeraldo,

circondata da una corona di fiori che rappresenta il modo in cui i partecipanti

alla processione di San Gennaro si ornavano il capo.

Descrizione architettonica e arredi

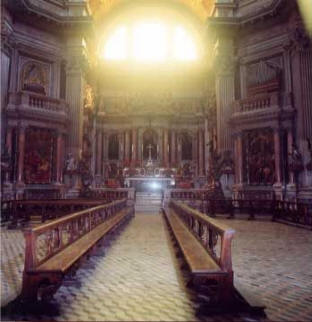

La cappella è molto grande ed è un chiaro e rappresentativo esempio di

architettura barocca, con pianta centrale a croce greca, con cupola a doppia

calotta formata da due cupole con intercapedine.

La facciata occupa tre campate e l’ingresso ha fronte a triplice arcata,

sormontato da una trabeazione di Francesco Banelli, realizzata nel 1626 su cui è

incisa in latino la dedica al santo :”A San Gennaro, al cittadino salvatore

della patria, Napoli, salvata dalla fame, dalla guerra, dalla peste e dal fuoco

del Vesuvio per virtù del suo sangue prodigioso, consacra”.

All’ingresso troviamo il maestoso cancello d’ottone, tra due colonne di marmo

nero venato di bianco e verde, i cui capitelli furono scolpiti da Donato Vanelli

e Rinaldo Mele. Il cancello fu progettato tra il 1628 e il 1630 da Cosimo

Fanzago e realizzato in parte da Orazio Scoppa e Biagio Monte. Il suo

completamento, però, si deve all’ottonaro Gennaro Monte che realizzò anche il

busto bifronte di San Gennaro posto al di sopra. Nelle due edicole laterali,

sono conservate le statue di San Pietro e Giuliano Finelli.

All’interno della cappella possiamo trovare sette altari, quarantadue colonne di

broccatello e diciannove statue in bronzo raffiguranti santi patroni. Il

pavimento fu progettato da Cosimo Fanzago e presenta tasselli di vario

materiale e colore, con marmo bianco, grigio e broccatello.

L’altare maggiore fu progettato da Francesco Solimena: è realizzato in porfido

con cornici, fregio e modanature in argento e rame indorato. I puttini di

argento ai suoi lati sono opera di Nicola de Turris. Nella parte frontale, il

paliotto d’argento, un capolavoro dell’argenteria napoletana del XVII secolo,

realizzato dall’orafo Giandomenico Vinaccia nel 1698 su disegno di Dionisio

Lazzari. Su di esso è raffigurato l’arrivo delle reliquie del Santo a Napoli nel

1497: l’Arcivesovo Alessandro Carafa si trova a cavallo e regge il cofanetto

delle reliquie con San Gennaro che, dall’alto, protegge la città, simbolicamente

rappresentata dalla sirena Partenope e dal fiume Sebeto e, sulla sinistra, dal

Vesuvio in eruzione. La peste, la fame e la guerra fuggono davanti alle reliquie

in arrivo, mentre l’eresia è schiacciata dal cavallo dell’arcivescovo.

Nella parete dietro l’altare, troviamo una nicchia con cassaforte e sportelli

dorati, donati dal vicerè Pietro d’Aragona per volere di re Carlo II nel 1603,

in cui sono custoditi il busto in argento dorato e la reliquia del sangue.

Sempre dietro l’altare, in alto, è posta la statua in bronzo di San Gennaro,

realizzata da Giuliano Finelli che nel 1654 sostituì quella di Tommaso Montani,

sistemata in cima alla guglia di Piazzetta Riario Sforza.

La balaustra del presbiterio venne realizzata da Giuliano Vanelli nel 1618 su

disegno di Francesco Grimaldi.

I paliotti degli altri altari risalgono all’Ottocento, quelli laterali sono

opera di Giuseppe e Gennaro del Giudice, mentre quelli degli altari ai quattro

angoli di Luigi Magliulo. Il loro rivestimento argentato risale all’Ottocento,

donato da Francesco II per volere del padre.

All’interno della Cappella si trovano numerose statue in bronzo o argento, per

un totale di 51, a partire da quella di San Tommaso d’Aquino del 1605, fino ad

arrivare a quella di Santa Rita del 1928. Gli altri santi raffigurati sono San

Tommaso, Sant’Agnello, San Severo, Sant’Agrippino, Sant’Eufebio, Sant’Andrea

Avellino, San Giacomo della Marca, Santa Patrizia, San Francesco di Paola, San

Domenico e San Biagio (poi trasformato in San Nicola), Santa Teresa d’Avila e

Sant’Antonio, San Filippo Neri, San Gaetano, Sant’Aspreno.

architettura barocca, con pianta centrale a croce greca, con cupola a doppia

calotta formata da due cupole con intercapedine.

La facciata occupa tre campate e l’ingresso ha fronte a triplice arcata,

sormontato da una trabeazione di Francesco Banelli, realizzata nel 1626 su cui è

incisa in latino la dedica al santo :”A San Gennaro, al cittadino salvatore

della patria, Napoli, salvata dalla fame, dalla guerra, dalla peste e dal fuoco

del Vesuvio per virtù del suo sangue prodigioso, consacra”.

All’ingresso troviamo il maestoso cancello d’ottone, tra due colonne di marmo

nero venato di bianco e verde, i cui capitelli furono scolpiti da Donato Vanelli

e Rinaldo Mele. Il cancello fu progettato tra il 1628 e il 1630 da Cosimo

Fanzago e realizzato in parte da Orazio Scoppa e Biagio Monte. Il suo

completamento, però, si deve all’ottonaro Gennaro Monte che realizzò anche il

busto bifronte di San Gennaro posto al di sopra. Nelle due edicole laterali,

sono conservate le statue di San Pietro e Giuliano Finelli.

All’interno della cappella possiamo trovare sette altari, quarantadue colonne di

broccatello e diciannove statue in bronzo raffiguranti santi patroni. Il

pavimento fu progettato da Cosimo Fanzago e presenta tasselli di vario

materiale e colore, con marmo bianco, grigio e broccatello.

L’altare maggiore fu progettato da Francesco Solimena: è realizzato in porfido

con cornici, fregio e modanature in argento e rame indorato. I puttini di

argento ai suoi lati sono opera di Nicola de Turris. Nella parte frontale, il

paliotto d’argento, un capolavoro dell’argenteria napoletana del XVII secolo,

realizzato dall’orafo Giandomenico Vinaccia nel 1698 su disegno di Dionisio

Lazzari. Su di esso è raffigurato l’arrivo delle reliquie del Santo a Napoli nel

1497: l’Arcivesovo Alessandro Carafa si trova a cavallo e regge il cofanetto

delle reliquie con San Gennaro che, dall’alto, protegge la città, simbolicamente

rappresentata dalla sirena Partenope e dal fiume Sebeto e, sulla sinistra, dal

Vesuvio in eruzione. La peste, la fame e la guerra fuggono davanti alle reliquie

in arrivo, mentre l’eresia è schiacciata dal cavallo dell’arcivescovo.

Nella parete dietro l’altare, troviamo una nicchia con cassaforte e sportelli

dorati, donati dal vicerè Pietro d’Aragona per volere di re Carlo II nel 1603,

in cui sono custoditi il busto in argento dorato e la reliquia del sangue.

Sempre dietro l’altare, in alto, è posta la statua in bronzo di San Gennaro,

realizzata da Giuliano Finelli che nel 1654 sostituì quella di Tommaso Montani,

sistemata in cima alla guglia di Piazzetta Riario Sforza.

La balaustra del presbiterio venne realizzata da Giuliano Vanelli nel 1618 su

disegno di Francesco Grimaldi.

I paliotti degli altri altari risalgono all’Ottocento, quelli laterali sono

opera di Giuseppe e Gennaro del Giudice, mentre quelli degli altari ai quattro

angoli di Luigi Magliulo. Il loro rivestimento argentato risale all’Ottocento,

donato da Francesco II per volere del padre.

All’interno della Cappella si trovano numerose statue in bronzo o argento, per

un totale di 51, a partire da quella di San Tommaso d’Aquino del 1605, fino ad

arrivare a quella di Santa Rita del 1928. Gli altri santi raffigurati sono San

Tommaso, Sant’Agnello, San Severo, Sant’Agrippino, Sant’Eufebio, Sant’Andrea

Avellino, San Giacomo della Marca, Santa Patrizia, San Francesco di Paola, San

Domenico e San Biagio (poi trasformato in San Nicola), Santa Teresa d’Avila e

Sant’Antonio, San Filippo Neri, San Gaetano, Sant’Aspreno.

Gli affreschi

Tutti gli affreschi alle pareti furono eseguiti dal bolognese Domenico Zampieri,

detto il Dominichino, che, a causa della morte improvvisa non riuscì a decorare

anche la cupola. Sopra il cancello d’ingresso è raffigurata la Processione con

le reliquie del Santo, sull’altare destro troviamo San Gennaro condotto al

martirio, su quello destro San Gennaro che libera Napoli dai Saraceni, mentre

nella volta sopra l’altare maggiore è dipinta una serie di scene della martirio

del Santo.

Della decorazione della cupola si occupò Giovanni Lanfranco che nel 1643 dipinse

il Paradiso, costituito da una serie di figure in cerchi concentrici verso

l’altro. Si possono distinguere tre gruppi: San Gennaro in preghiera davanti al

Cristo, la Vergine che implora protezione per Napoli e Dio al centro come polo

d’attrazione per i santi in preghiera.

Sull’altare di destra è conservato un dipinto di Giuseppe Ribera, detto lo

Spagnoletto, realizzato a olio su rame nel 1647 e raffigurante San Gennaro che

esce illeso dalla fornace di Nola. Sull’altare di sinistra, invece, il

Dominichino dipinse la Decollazione di San Gennaro. Lo stesso artista, inoltre,

realizzò i dipinti nei quattro altari agli angoli: Infermi guariti con l’olio

della lampada, la Resurrezione di un morto, gli Infermi al sepolcro e l’Ossessa

liberata (rimasta incompiuta). Questi dipinti furono completati con delle

cornici in bronzo dorato e lapislazzuli, opera di Onofrio d’Alessio, al quale fu

affidata anche la realizzazione dei cancelli delle cappelle.

Nella cappella alla sinistra del vestibolo, la volta fu decorata a stucchi da

Andrea Falcone e Giambattista Adamo. Gli affreschi, invece, iniziati da Luca

Giordano, furono completati da Giacomo Farelli. Sull’altare Massimo Stanzione

dipinse su rame l’Ossessa liberata, opera che avrebbe dovuto sostituire quella

incompiuta del Domenichino.

Nella sala capitolare dei prelati della cappella è custodito un San Gennaro

opera di Francesco soli mena risalente al 10702, ma anche due cimeli bellici:

una bandiera strappata ai turchi nella battaglia di Belgrado nel 1717 e donata

al Tesoro da Carlo VI e un’altra bandiera presa da Carlo di Borbone agli

austriaci nella battaglia di Velletri del 1744.

detto il Dominichino, che, a causa della morte improvvisa non riuscì a decorare

anche la cupola. Sopra il cancello d’ingresso è raffigurata la Processione con

le reliquie del Santo, sull’altare destro troviamo San Gennaro condotto al

martirio, su quello destro San Gennaro che libera Napoli dai Saraceni, mentre

nella volta sopra l’altare maggiore è dipinta una serie di scene della martirio

del Santo.

Della decorazione della cupola si occupò Giovanni Lanfranco che nel 1643 dipinse

il Paradiso, costituito da una serie di figure in cerchi concentrici verso

l’altro. Si possono distinguere tre gruppi: San Gennaro in preghiera davanti al

Cristo, la Vergine che implora protezione per Napoli e Dio al centro come polo

d’attrazione per i santi in preghiera.

Sull’altare di destra è conservato un dipinto di Giuseppe Ribera, detto lo

Spagnoletto, realizzato a olio su rame nel 1647 e raffigurante San Gennaro che

esce illeso dalla fornace di Nola. Sull’altare di sinistra, invece, il

Dominichino dipinse la Decollazione di San Gennaro. Lo stesso artista, inoltre,

realizzò i dipinti nei quattro altari agli angoli: Infermi guariti con l’olio

della lampada, la Resurrezione di un morto, gli Infermi al sepolcro e l’Ossessa

liberata (rimasta incompiuta). Questi dipinti furono completati con delle

cornici in bronzo dorato e lapislazzuli, opera di Onofrio d’Alessio, al quale fu

affidata anche la realizzazione dei cancelli delle cappelle.

Nella cappella alla sinistra del vestibolo, la volta fu decorata a stucchi da

Andrea Falcone e Giambattista Adamo. Gli affreschi, invece, iniziati da Luca

Giordano, furono completati da Giacomo Farelli. Sull’altare Massimo Stanzione

dipinse su rame l’Ossessa liberata, opera che avrebbe dovuto sostituire quella

incompiuta del Domenichino.

Nella sala capitolare dei prelati della cappella è custodito un San Gennaro

opera di Francesco soli mena risalente al 10702, ma anche due cimeli bellici:

una bandiera strappata ai turchi nella battaglia di Belgrado nel 1717 e donata

al Tesoro da Carlo VI e un’altra bandiera presa da Carlo di Borbone agli

austriaci nella battaglia di Velletri del 1744.

| << Navata destra | Transetto >> |

Dove si trova esattamente a Napoli…si trova a Vomero?

No. Il duomo si trova nel centro storico, in Via Duomo

vorrei visitare questa bellissima cappella-

Vorrei sapere esattamente l’indirizzo della basilica di San Gennaro,vorrei scrivergli una lettera,dato che vivo in canada..grazie tanto Caterina