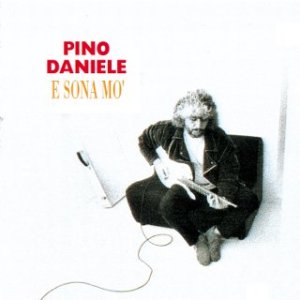

E sona mo’ – 1993

|

|

E’ il secondo album dal vivo di Pino Daniele, ricavato dalla registrazione dei concerti tenuti a Cava de’ Tirreni il 22 e il 23 maggio 1993.

1) A me me piace ‘o blues – 6:08

2) Je sto vicino a te – 4:19

3) Napule è – 5:44

4) ‘Na tazzulella ‘e cafè – 2:06

5) Je so’ pazzo – 3:00

6) Sicily – 5:20

7) Femmena – 6:13

8) Quando – 3:35

9) Ue man! – 1:45

10) Che soddisfazione – 4:20

11) Sotto ‘o sole – 6:02

12) Fatte ‘na pizza – 4:45

13) Quanno chiove – 3:45

14) ‘O scarrafone – 3:52

MUSICISTI

– Pino Daniele: voce, chitarre

– Antonio Annona: tastiere, computer

– Carol Steele: percussioni, cori

| << Che Dio ti benedica | Non calpestare i fiori nel deserto >> |

Alfonso Avilia

Alfonso Avilia  Raffaele Paliotti

Raffaele Paliotti  1962

1962 Caruso nasce a Napoli il 25 febbraio 1873 da una famiglia povera di originaria della provincia di Caserta (Piedimonte d’Adife che, oggi, ha cambiato nome in Piedimonte Matese). I genitori riescono appena a sbarcare il lunario: la madre, Anna Baldini, lavorava come donna delle pulizie e il padre, Marcellino, come operaio metalmeccanico e il ragazzo cresce nel rione di Sangiovannello agli Ottocalli. Enrico frequenta la scuola fino a dieci anni, poi segue le orme del padre che lo porta con sé a lavorare. Fortunatamente la madre decide di iscriverlo ad una scuola serale dove capisce di essere portato per il disegno e comincia a progettare alcune fontane per la fonderia in cui lavorava. Questo gli permette di coltivare la passione per l’arte che, comunque, trovava massima attraverso la voce. Voce che ben presto cattura le attenzioni di un’amica di famiglia (Rosa Barretti), la quale insiste per presentarlo al parroco e per inserirlo nel coro della chiesa. Successivamente si trasferisce e comincia a cantare nella Chiesa di Sant’Anna delle Paludi dove il parroco Giuseppe Bronzetti gli dà

Caruso nasce a Napoli il 25 febbraio 1873 da una famiglia povera di originaria della provincia di Caserta (Piedimonte d’Adife che, oggi, ha cambiato nome in Piedimonte Matese). I genitori riescono appena a sbarcare il lunario: la madre, Anna Baldini, lavorava come donna delle pulizie e il padre, Marcellino, come operaio metalmeccanico e il ragazzo cresce nel rione di Sangiovannello agli Ottocalli. Enrico frequenta la scuola fino a dieci anni, poi segue le orme del padre che lo porta con sé a lavorare. Fortunatamente la madre decide di iscriverlo ad una scuola serale dove capisce di essere portato per il disegno e comincia a progettare alcune fontane per la fonderia in cui lavorava. Questo gli permette di coltivare la passione per l’arte che, comunque, trovava massima attraverso la voce. Voce che ben presto cattura le attenzioni di un’amica di famiglia (Rosa Barretti), la quale insiste per presentarlo al parroco e per inserirlo nel coro della chiesa. Successivamente si trasferisce e comincia a cantare nella Chiesa di Sant’Anna delle Paludi dove il parroco Giuseppe Bronzetti gli dà